Les centres de secours assurent une réponse rapide aux urgences. Leur organisation repose sur une coordination fine entre différents acteurs publics.

Ces structures, relevant du SDIS et de Services comme le SAMU et Pompiers de Paris, mobilisent des ressources humaines et techniques pour protéger la population. Protection Civile et Sapeurs-Pompiers collaborent étroitement avec la Croix-Rouge Française et le Secours Populaire pour intervenir sur le terrain.

A retenir :

- Organisation structurée et hiérarchisée

- Personnel préparé et spécialisé

- Coordination rapide entre différents services

- Gestion optimale des ressources en situation d’urgence

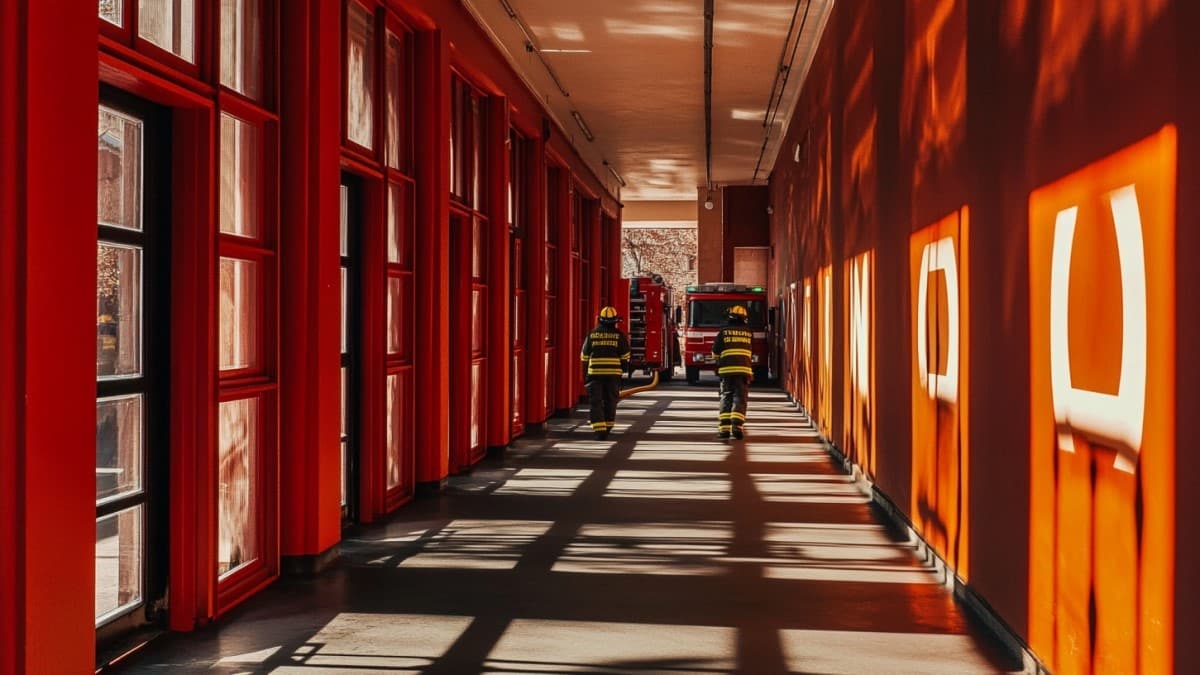

Organisation et rôle d’un centre de secours en France

Structure des centres de secours

Les centres de secours, rattachés au SDIS, se classent en plusieurs catégories. La catégorisation dépend de la taille et des moyens disponibles afin de répondre aux urgences multiples.

- Centres de secours principaux (CSP) : casernes équipées pour gérer plusieurs interventions simultanément.

- Centres de secours (CS) : unités adaptées à des zones urbaines ou rurales.

- Centres de première intervention (CPI) : déployés en zones densément peuplées ou isolées.

Les unités disposent d’un matériel adapté pour contrer des incendies, des accidents ou des incidents chimiques. Chaque centre se doit d’assurer la Protection Civile et la Service d’Aide Médicale Urgente.

| Type | Capacité d’intervention | Zone d’intervention | Équipement disponible |

|---|---|---|---|

| CSP | Multiple | Régionale | Matériel varié et spécialisé |

| CS | Interventions ciblées | Locale | Équipement standard |

| CPI | Urgence immédiate | Zones critiques | Ressources limitées |

Chaque centre participe à la lutte contre les incendies, facilite l’Assistance Médicale Urgente et sécurise les interventions de l’Équipe de Secours.

Missions principales et domaines d’intervention

Les centres réalisent divers types d’interventions. Ils gèrent les incendies, les accidents de la route et les secours urgents aux personnes ainsi que la gestion d’incidents chimiques.

- Intervention rapide pour maîtriser un feu.

- Assistance aux victimes lors d’accidents de circulation.

- Intervention pendant des catastrophes naturelles et incidents techniques.

- Mise en œuvre de procédures de Service d’Aide Médicale Urgente en collaboration avec le SAMU.

La réactivité est assurée par un système de déploiement optimisé et une coordination étroite avec d’autres services d’urgence.

| Mission | Intervenants | Moyens mobilisés | Temps d’intervention |

|---|---|---|---|

| Lutte contre l’incendie | Sapeurs-Pompiers | Fourgons-pompes, matériel spécialisé | Minutieux |

| Secours aux victimes | SAMU, Pompiers de Paris | VSAV, dispositifs médicaux | Très rapide |

| Assistance en accident | Équipe de Secours | VSR, dispositifs de désincarcération | Immédiat |

Les personnels des centres de secours

Formation et spécialisation

Le personnel bénéficie d’une formation complète pour intervenir en toute situation. Les programmes couvrent la lutte contre les incendies et le sauvetage, en passant par l’Assistance Médicale Urgente.

- Cours d’intervention en feu et techniques de sauvetage.

- Stages de gestion d’incidents chimiques et naturels.

- Formations en réanimation et premiers secours.

- Séminaires actualisant les techniques de Protection Civile.

Les formations sont régulièrement mises à jour afin de répondre aux évolutions technologiques et aux méthodes de secours modernes.

| Type de formation | Durée | Public concerné | Objectif |

|---|---|---|---|

| Intervention incendie | 6 mois | Sapeurs-Pompiers | Sauver des vies et maîtriser le feu |

| Sauvetage routier | 3 mois | Volontaires et professionnels | Désincarcération sécurisée |

| Assistance médicale | 4 mois | Pompiers, SAMU | Soins d’urgence sur place |

Mon expérience au Centre Hospitalier a confirmé l’importance de la formation continue pour garantir des interventions sûres et efficaces.

Répartition entre professionnels et volontaires

Les équipes se composent de professionnels et de volontaires. La majorité des effectifs est assurée par les volontaires qui complètent le travail des agents à plein temps.

- Sapeurs-Pompiers professionnels intégrés aux services publics.

- Volontaires formés en plus de leur emploi.

- Personnels spécialisés dans la Protection Civile.

- Partenaires comme la Croix-Rouge Française et le Secours Populaire pour soutenir les opérations.

Cette combinaison permet d’étendre la capacité d’intervention sur l’ensemble du territoire et de renforcer l’Assistance Médicale Urgente.

| Catégorie | Rôle | Temps d’engagement | Contribution |

|---|---|---|---|

| Professionnels | Interventions quotidiennes | Plein temps | Expertise technique |

| Volontaires | Soutien aux grandes urgences | Temps partiel | Mobilisation locale |

Les retours de terrain montrent la complémentarité entre ces deux catégories, renforçant chaque action de l’Équipe de Secours.

Interventions et coordination d’urgence

Processus d’intervention et déploiement

Dès réception d’un appel, le centre évalue la situation et mobilise les équipes. Un système organisé permet un déploiement rapide des véhicules adaptés.

- Analyse de l’appel par le centre opérationnel.

- Mobilisation des fourgons-pompes et VSAV.

- Application des protocoles de sécurité et d’Assistance Médicale Urgente.

- Préparation des équipes selon la nature de l’intervention.

Une coordination des moyens assure une réponse ciblée en quelques minutes. Les interventions varient de la lutte contre l’incendie aux accidents de la route.

| Étape | Description | Temps estimé | Ressources mobilisées |

|---|---|---|---|

| Réception de l’appel | Évaluation initiale | Immédiat | Centre CODIS |

| Déploiement | Mise en route des véhicules | Minutes | Fourgons, VSAV, VSR |

| Intervention | Action sur le terrain | Variable | Personnel sur site |

La rapidité d’action est illustrée par une intervention réussie sur l’autoroute, soulignant l’efficacité mise en œuvre par le SAMU et les Sapeurs-Pompiers.

Coordination avec d’autres services d’urgence

L’interopérabilité entre les différentes structures permet une réponse globale. Le dialogue entre le SAMU, la Police et les Pompiers de Paris optimise l’action sur le terrain.

- Partage d’informations entre les centres.

- Procédures communes pour les accidents majeurs.

- Collaboration avec la Protection Civile et le Centre Hospitalier.

- Utilisation de moyens complémentaires en cas de besoin.

Le travail coopératif s’appuie sur des protocoles définis et des exercices réguliers. Ces échanges renforcent la réponse organisée à chaque appel d’urgence.

| Service | Rôle | Moyens mobilisés | Interaction |

|---|---|---|---|

| SAMU | Assistance médicale | VSAV, équipes médicales | Coordination d’urgence |

| Police | Sécurisation du périmètre | Patrouilles, moyens techniques | Collaboration opérationnelle |

| Pompiers | Lutte contre le sinistre | Fourgons-pompes, VSR | Actions synchronisées |

Le partage des responsabilités permet d’assurer une réponse mobile et adaptée à chaque contexte, illustrant la synergie entre les différents acteurs.

Financement et gestion des ressources

Les centres de secours bénéficient de financements publics. Les départements, communes et l’État contribuent aux dépenses via les SDIS. Le budget alloué permet de renouveler le matériel et de maintenir la formation.

- Subventions gouvernementales.

- Contributions locales et régionales.

- Mise en commun de ressources avec des partenaires comme la Croix-Rouge Française et le Secours Populaire.

- Investissements dans le matériel et la formation continue.

La transparence dans la gestion des fonds assure la confiance de la population dans le système de secours. Des audits réguliers garantissent une bonne utilisation des ressources et une réactivité toujours au rendez-vous.

| Source de financement | Type de contribution | Montant estimé | Utilisation |

|---|---|---|---|

| État | Subventions | Important | Matériel et formation |

| Départements | Aides financières | Moyen à élevé | Interventions locales |

| Communes | Contributions locales | Variable | Renouvellement d’équipement |

L’optimisation des ressources permet de renouveler sans cesse les moyens d’intervention pour répondre efficacement aux urgences. Ce suivi rigoureux s’inscrit dans la continuité de la politique de Protection Civile et de l’Assistance Médicale Urgente.